こんにちは、Kyutaです。

ベイカルブログでは野球の「知識」や「考え方」についての情報発信をしています。

0アウト1塁で犠牲バントのサインを良く出すんだけど、そのサインは本当に有効な作戦なのか不安なんだ。

自身がアウトになることで走者を1つ進める戦法の「犠牲バント」は日本のアマチュア野球で多用されているよね。有効性はというと出塁率1割2分7厘以上の選手が犠牲バントを行うことは有効な作戦ではないんだ!無死1塁から1死2塁にするバントは「得点期待値」を上げる効果はないんだよ。

今回の記事では現代のセイバーメトリクスにおいて、基本的な考えとなっている野球のプレー(主に犠牲バント)にどのくらいの価値があるのかを数値化し、客観的な評価基準ついて紹介していきます。監督としてチームを指揮し、サインを出されている方は是非参考にしてみてください。

目次

はじめに

現代のセイバーメトリクスにおいて、基本的な考えとなっているのが「そのプレーにどのくらいの価値があるのかを測るにはどうすればよいのか」ということです。そのプレーの価値を数値化することができれば、客観的な評価基準を設けることができ、他の選手との比較も簡単になります。

得点期待値

野球で発生するヒット、本塁打、三振、盗塁などのプレーの価値を「得点期待値」という物差しで測ります。

野球には24種類の状況がある

①「無死、1死、2死」という3種類のアウトカウント

②「走者なし、一塁、二塁、三塁、一ニ塁、一三塁、二三塁、満塁」という8種類の塁状況

をかけあわせた24種類の状況がある。

あるアウトカウント、塁状況から攻撃した場合、そのイニングが終了するまでに何点入るかを示したものを得点期待値といいます。

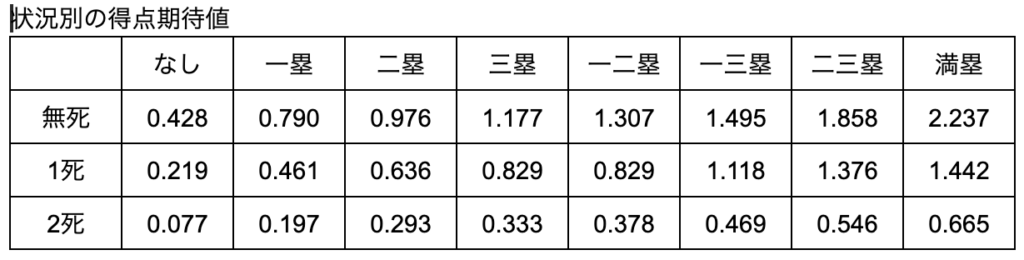

※以下のデータは2021年の日本プロ野球(以下NPB = Nippon Professional BaseballOrganization) レギュラーシーズン全イニングを対象の得点期待値です。

最も多く発生する状況は、「無死走者なし」です。2021年シーズンでは1万5657回発生しました。その状況から何点加算されたかのデータを集計し、平均を求めると、0.428となっています。他の状況も同様にして、その状況からイニング終了時までに加算された得点を集計して平均を求め、各状況の得点期待値を求めました。その結果が以下の表です。

状況別の得点期待値

得点確率

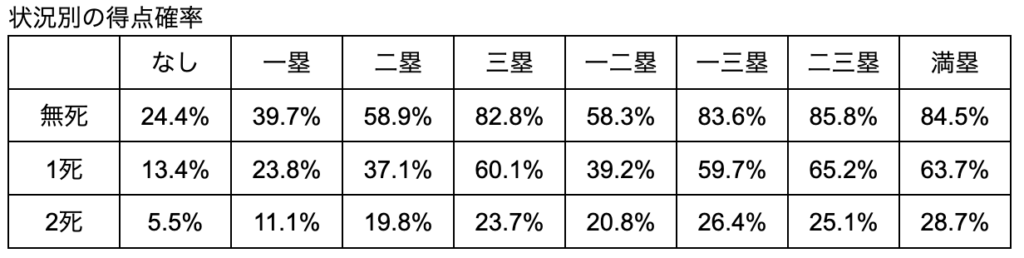

得点期待値とともにセイバーメトリクスの基となる観念が「得点確率」です。得点確率とは「あるアウトカウント、塁状況が出現したあと、イニングが終了するまでに1点以上取れる確率はどのくらいか」を示すものです。終盤の1点が勝敗を決する場面では得点確率に基づいた意思決定がなされることも多く、そういった意味で得点確率は大きな意味を持ちます。

2021年シーズンで1万5657回発生した「無死走者なし」からイニング終了までに1点以上取れたのは3822回であり、得点確率は24.4%です。「無死走者なし」はイニングで1回以上発生することもあるので厳密ではないですが、約4分の1の確率で、スコアボードに0以外の数字が入るということになります。2021年のデータより求められた各状況での「得点確率」は以下の表です。

状況別の得点確率

「無死満塁は逆に点が入りにくい」は間違い!

理由

①無死満塁からの得点期待値は2.237点と、24種類の状況で最も高い。

②得点確率も84.5%と、2番目に大きな確率で得点が入る状況。

※「無死満塁で点が入りにくい」というのは、「人はポジティブなできごとや情報よりも、ネガティブなできごとや情報のほうに注意を向けやすく、またそれが記憶に残りやすい」という心理学におけるネガティブバイアスの一種である。

「犠牲バント」の有効性

「犠牲バント」の有効性も、「得点期待値」や「得点確率」の観点から評価することができます。犠牲バントとは自身がアウトになることを前提に、走者を1つ進める戦法ですが、ビル・ジェームズは「Baseball Abstract」の中で、得点期待値を用いて犠牲パントの有効性について語っています。結論は「無死一塁のランナーをバントで送って一死二塁にする戦術に、得点期待値を上げる効果はなし」というものです。

得点期待値の表より

「無死一塁」での得点期待値は0.790である。

しかし、「1死二塁」では0.636と低くなっている。

つまり、無死一塁を1死二塁にするための犠牲バントは、得点期待値を下げるという結果を引き起こす。

得点確率の表より

無死一塁の得点確率が39.7%であり、1死二塁の得点確率が37.1%である。

得点確率の観点からみても、この犠牲バントは有効な作戦ではない。

無死一二塁での得点確率と1死二三塁での得点確率を比べる

58.3%から65.2%に上昇している!

つまり、無死一二塁を1死二三塁にする犠牲バントに成功すれば、得点確率は上がる!!

※国際大会における野球競技では、延長戦でタイプレーク制が導入されることが多くなりました。イニング開始時にすでに無死一二塁という状況となっているので、ここでは犠牲バントを決めて1死二三塁にすれば得点確率を上昇させることができます。後攻で同点というシチュエーションでは、1点入れれば勝負が決まるため、こういった場面での犠牲バントはとても重要な作戦です。

犠牲バントの損益分岐点

「まったくヒットが期待できないような打者にもバントをさせずに打たせるのが有効だというのか」という意見があるが、どの程度の打者であれば、犠牲バントのほうが有効になるのでしょうか。

無死一塁から犠牲バントという作戦を採用した場合の得点期待値

・無死一塁(犠牲バントをする前)の得点期待値 0.790

・1死二塁(犠牲バントして成功)の得点期待値0.636

・1死一塁(犠牲バントして失敗)の得点期待値 0.461

・2021年シーズンのNPBでの犠打成功率は83.6%

計算式

(0.636−0.790)×0.836+(0.461−0,790)×(1−0.836)=−0.183

※犠牲バント失敗での併殺はないものとして計算している

無死一塁で犠牲バントをせずにヒッティングしたときの得点期待値がこれを下回ってしまうほどの出塁率しか期待できない打者であれば、打たせずに犠牲バントをさせたほうがよいということになります。では、その出塁率とは。

ヒットを打っても二塁打以上の長打にはならず単打しか出ないという想定で、無死一塁での併殺打率を8.9%として計算する。

・無死一二塁(出塁成功)での得点期待値 1.307

・二死走者なし(併殺打)での得点期待値 0.077

・凡打の場合の塁状況は1死一塁と1死二塁の2通りとし、その比率は1:1である

計算式

出塁率をXとすると

(1.307−0.790)×X+(0.636−0,790)

×(1−0.089−X)×0.5+(0.461−0.790)

×(1−0.089−X)×0.5+(0.077−0.790)×0.083

<−0183

という不等式ができる。これを満たすようなを求めると、

X<0.127

したがって犠牲バントの損益分岐点は、出塁率1割2分7厘である。

※2021年のNPBにおいて50打席以上の打者でこれを下回った者は、3名(内2名投手)である。

得点期待値からプレーの得点価値を算出

得点期待値を用いて、ヒットや本塁打といったプレーの結果について、その「得点価値」を求めるため、「プレーの価値」を「プレー後の得点期待値」と「プレー前の得点期待値」の差分と定義します。あるプレーの価値がどれだけあるかを実際に計算しようと思えば、すべてのそのプレーの前後での得点の差分を求め、その平均を算出すれば、そのプレーが平均的に得点期待値をどのくらい上げるのかを求めることができます。

これは現在のセイバーメトリクスで重要な「得点価値」(Run Value)を測る考え方で、「本塁打1本の得点価値」や「奪三振1個あたりの得点価値」などが、この方法で計算される。

2021年NPBの2塁打の本数は2453本

→二塁打の発生前後の得点期待値を求め、発生前と発生後の差分の平均は0.762

結果

二塁打というプレーの得点価値は、0.762点

2021年NPBのレギュラーシーズン全イニングのデータを対象にした、各プレーの得点価値は以下の表です。

プレーごとの得点期待値

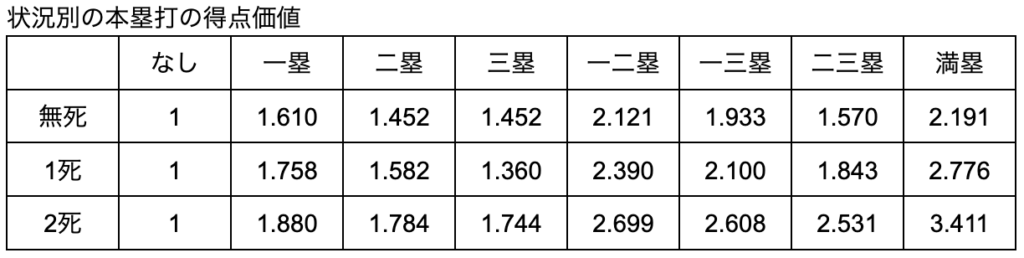

RE24

本塁打の得点価値は平均する1.371点だが、ランナーなしでの本塁打の得点価値が1点であるのに対し、ランナーを置いた状況での本塁打は1点以上の得点価値があると評価されます。2021年のNPBのデータより、アウトカウント・塁状況別の本塁打の得点価値は以下の表のようになる。

RE24

(Run Expectancy based on the 24 base-out states)

「得点期待値の変動の大きい場面で活躍すれば、大きく得点期待値を上昇させるプレーとなり、よりチームに貢献できる」というコンセプトのもと提案された評価の指標

全打席における

打席後の得点期待値−打席前の得点期待値+打席での得点

で求められる。

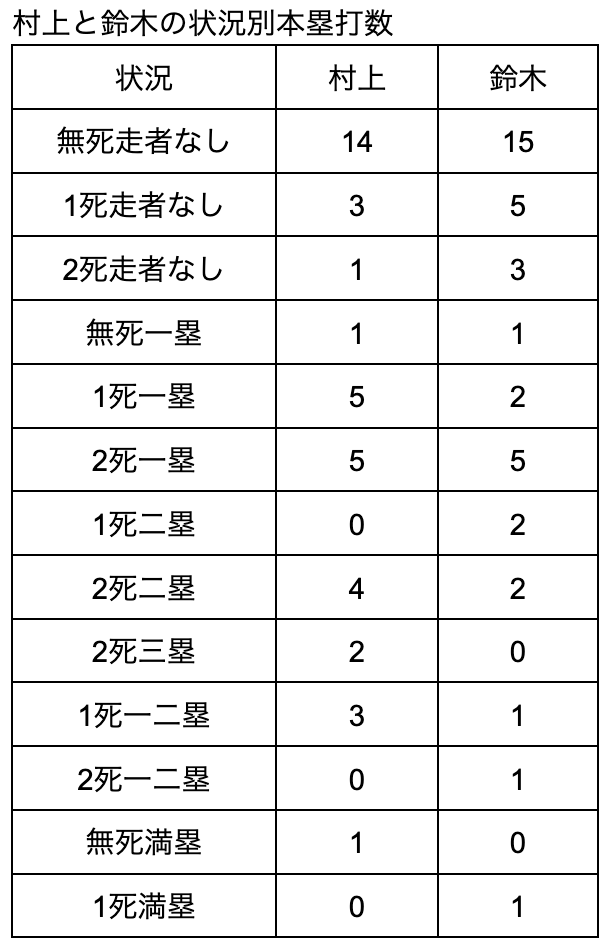

2021年のセ・リーグにおいて、39本塁打の村上宗隆(ヤクルト)と38本塁打の鈴木誠地(カープ)を、本塁打のみによるRE24で比較してみます。両選手が打った本塁打を状況別に分類すると、以下の表のようになります。

この本数に、状況別の本塁打の得点価値を乗じて合計すると

村上宗隆57.79

鈴木誠地52.12

となり、本塁打数だけでみれば村上と鈴木は1本差ですが、本塁打のみのRE24には5点以上の開きがあることがわかります。つまり、村上が鈴木よりも得点期待値が大きく跳ね上がる場面で本塁打を打てたことになります。これは、前の打順を打つ塩見泰隆、青木宣親、山田哲人らの出塁率の高さに起因しているともいえますが、そういう場面でしっかり結果を残したことによって、得点期待値を大きく上昇させ、チームに貢献していることがわかります。

まとめ

今回の記事では現代のセイバーメトリクスにおいて、基本的な考えとなっている野球のプレー(主に犠牲バント)にどのくらいの価値があるのかを数値化し、客観的な評価基準ついて紹介しました。

今までは「無死一塁ではバント」の作戦しかなかった指導者の方も今回の数値を知ることで考え方が変化したのではないでしょうか。また、レギュラーメンバーを決定する際にも数値で選手を評価することで、指導者・選手共に納得のいくメンバー選考ができるようになると思います。

ぜひ皆さんも数値化されたプレーの価値を参考にしてみてはいかがでしょうか。

新時代の野球を作るのはあなたです!野球の考えをアップデートしていきましょう!!

Let’s enjoy baseball♫

コメント